Le « Cheval de Troie » de l’Europe : Comment la Déclaration d’Indépendance de la Hongrie Met l’UE et la France au Bord du Gouffre

Article: L’onde de choc qui frappe le cœur de l’Union Européenne n’est pas celle d’une crise économique soudaine, mais celle, sournoise et persistante, d’une souveraineté revendiquée. Derrière une façade de calme institutionnel se joue en réalité un drame politique majeur. En cette fin d’année 2025, les récentes déclarations et actions du Premier ministre hongrois, Viktor Orbán, s’apparentent à une véritable déclaration d’indépendance de facto vis-à-vis des piliers de Bruxelles. Ces manœuvres ne sont pas de simples effets d’annonce. Elles constituent une accélération stratégique qui met en péril non seulement l’avenir de la Hongrie, mais la cohésion et la crédibilité de l’ensemble du projet européen.

L’accélération du divorce : Budapest affiche sa voie alternative

La stratégie d’Orbán, souvent qualifiée de « nationalisme modéré » ou de « souverainisme », a basculé dans une phase d’offensive ouverte. Le gouvernement hongrois ne cherche plus seulement à négocier des exemptions ; il prépare activement son terrain pour une autonomie accrue, quitte à créer des brèches béantes dans le mur de l’unité européenne.

Le signal le plus fort a été donné avec le refus catégorique de l’euro. Début octobre, Viktor Orbán a clairement affiché que l’intégration monétaire était un passage trop risqué, un lien trop fort avec un bloc européen qu’il juge désormais « en désintégration ». L’emploi de ce mot – désintégration – est lourd de sens. Il ne s’agit pas d’une simple critique, mais d’un diagnostic explosif posé par un État membre lui-même. Lorsque l’un des pays constituant l’Union met ouvertement en doute son irrévocabilité, il sème le doute sur la solidité des fondations, fragilisant la confiance et les partenariats financiers.

Ce positionnement monétaire s’accompagne d’une ambition géopolitique des plus audacieuses. La confirmation, fin octobre, du projet de sommet envisagé à Budapest entre Donald Trump et Vladimir Poutine place la Hongrie comme un acteur indépendant de premier plan. Budapest ne se contente plus d’être un simple membre de l’Union ; elle se positionne en pivot diplomatique alternatif, capable de servir de plateforme pour des discussions entre Washington et Moscou, court-circuitant ainsi les grandes capitales européennes. C’est une manière pour Orbán de signaler au monde que son pays détient une influence qui dépasse largement son poids démographique au sein de l’UE.

Le contournement audacieux des sanctions russes

L’acte le plus dommageable pour la crédibilité extérieure de l’UE concerne la Russie. En annonçant que la Hongrie travaillait concrètement à contourner les sanctions américaines imposées aux compagnies pétrolières russes, Orbán a posé un problème immense. Cela n’est pas un simple désalignement ; c’est un plan opérationnel destiné à sécuriser l’approvisionnement énergétique hongrois, qui dépend encore massivement du pétrole russe acheminé via le pipeline Droujba.

Cette démarche pose une question fondamentale à l’Union : que vaut la politique extérieure commune si l’un de ses membres dit « Oui, mais on va passer à côté » ? Un État membre profite des fonds européens et du marché unique, mais prépare en parallèle le terrain pour s’affranchir des règles stratégiques cruciales. À Budapest, on ne parle plus de souveraineté modérée ; on parle d’un « nouveau contrat » basé sur l’incertitude. La Hongrie prépare une autonomie accrue en s’assurant une clause de sortie implicite du discours commun, tout en restant dans le club.

Cette stratégie de contournement a une onde de choc immédiate. Elle encourage le scepticisme dans d’autres pays, donne des arguments à ceux qui voient l’Europe comme une entité trop centralisatrice et, plus grave, affaiblit l’unité de l’UE face au conflit russo-ukrainien. L’opposition interne hongroise, menée par Peter Magar, a beau dénoncer Orbán comme un allié fidèle du Kremlin, la majorité au pouvoir maintient le cap, affichant une volonté de neutralité qui fissure l’axe stratégique européen.

L’Europe à la carte : un scénario effrayant pour le continent

Pour l’Union Européenne, ce qui se joue à Budapest est un véritable test de résistance. Le signal envoyé est clair : si l’UE accepte qu’un membre sorte délibérément du discours commun sur des sujets aussi fondamentaux que l’euro, la géopolitique ou les sanctions, d’autres pourraient être tentés de suivre. Le risque de l’« Europe à la carte » devient un scénario plausible, où chaque État membre décide des politiques communes auxquelles il souhaite adhérer.

Un tel éclatement fragilise le cadre même dans lequel la France et d’autres grandes puissances évoluent. Le levier de la souveraineté européenne collective s’affaiblit, rendant plus coûteux tout projet commun. La Hongrie, en refusant d’assister à l’ouverture du sommet des chefs d’État de l’UE sur l’Ukraine en octobre, a matérialisé cette idée que les règles ne s’appliquent pas de la même manière pour tous. Cette fracture européenne devient à la fois tangible et effrayante.

La France, leader affaibli face à l’insurrection

L’attitude hongroise prend une résonance particulière face à la situation française. Alors que la Hongrie affiche une stratégie d’indépendance féroce, la France, qui prétend être un des leaders européens, semble perdre de son aura, embourbée dans ses turbulences internes.

L’actualité politique française de cette période reflète une instabilité visible : le remaniement du gouvernement à la suite de la démission de Sébastien Lecornu, qui fut renommé au poste de Premier ministre quelques jours à peine après son départ. Cette valse ministérielle montre une faiblesse interne, une difficulté à maintenir un cap politique stable.

Plus grave encore, la France a été contrainte, à la mi-octobre, d’abandonner la réforme phare du second mandat d’Emmanuel Macron, la réforme des retraites, face à une opposition inflexible. La non-participation du Rassemblement national à une relance ministérielle, début octobre, illustre également cette paralysie. En clair : pendant que la Hongrie soigne son image de pays qui décide, la France perd du crédit et de son autorité.

Si Paris ne donne plus l’image d’un pays capable de mener des réformes nationales difficiles à terme, son levier de négociation dans les débats européens s’en trouve automatiquement affaibli. L’équilibre européen change. L’insurrection hongroise se produit à un moment où la France ne tient plus les rênes comme elle le devrait, laissant un membre tester jusqu’où il peut aller sans réaction claire.

Conséquences concrètes : un avenir en mode bilatéral

Le comportement hongrois a des conséquences concrètes et dommageables pour Paris :

-

Sur le plan économique et financier : La déclaration selon laquelle l’UE est « en désintégration » affaiblit l’idée d’une Union monétaire irrévocable. Cela rend la France, dépendante d’une souveraineté européenne collective forte, plus dépendante d’alliances bilatérales avec des partenaires stables comme l’Allemagne ou l’Italie.

Sur le plan diplomatique et de sécurité : La neutralité hongroise vis-à-vis de l’Ukraine et la remise en cause des sanctions fissurent l’axe stratégique européen. Paris ne peut plus compter sur une rampe de lancement commune parce qu’un partenaire fondamental marche délibérément à contre-courant. L’Europe lutte déjà pour ne pas être mise en marge par les plans mondiaux de l’Amérique et de la Russie ; l’attitude hongroise accentue cette vulnérabilité.

Sur le plan politique intérieur : La crise du gouvernement français et le manque d’autorité face aux partis d’opposition affaiblissent sa capacité à tenir ses dossiers européens. Si Paris ne peut plus imposer l’agenda, ses priorités deviennent automatiquement plus vulnérables, et la perception internationale se dégrade.

Dans ce contexte périlleux, la trajectoire de la Hongrie est un test grandeur nature pour toute l’Europe. Si Budapest réussit à naviguer avec succès sur cette voie alternative, en restant dans l’UE tout en refusant ses règles centrales, alors un effet domino est à craindre.

La France n’est pas condamnée à subir, mais elle est contrainte d’agir. Elle doit sortir de son immobilisme et décider si elle veut conserver son rôle actif de chef d’orchestre, ou se laisser reléguer au rang de simple acteur parmi d’autres dans une Europe à la carte. La question n’est plus de savoir si l’Europe va se désintégrer, mais si la France sera encore pertinente lorsque ce processus sera achevé. Le risque est clair : être marginalisé là où elle croyait être leader.

News

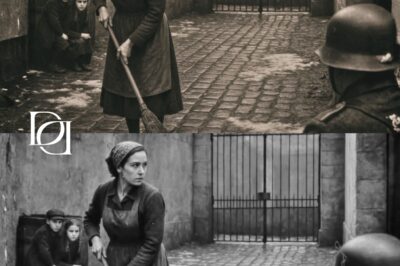

Deux Enfants Vendaient Des Couvertures… Sans Savoir Qu’Ils Venaient D’Être Abandonnés… (1947)

As-tu déjà pensé que certaines promesses d’adultes pouvaient marquer à jamais une vie d’enfant ? En février 1947, à Clermontferrand,…

300 morts sous un chapiteau : La Dernière Photo Du Cirque de Verre | L’histoire Interdite

Il existe une photographie, un cliché jaun bordé d’un liseret noir retrouvé par hasard dans une malle de cuir oubliée…

1912: Une Fillette Fit Une Promesse Sur Un Quai… Sans Savoir Qu’Il Lui Faudrait 34 Ans Pour La Tenir

Avez-vous déjà songé à ce que vous diriez si vous saviez que c’est la dernière fois que vous voyez quelqu’un…

1943 — À Lyon, Une Simple Servante A Changé Le Destin De Deux Enfants… Sans Que Personne Ne Le Sache

Et si vous découvriez qu’une simple domestique pouvait changer le destin de centaines de vies sans que personne ne le…

La Photo Oubliée De 1932 Montre Une Servante Enceinte — Et L’Homme Qui L’A Rejetée…

Et si une simple photographie ancienne pouvait bouleverser toute une vie ? En 1932, dans une propriété de la vallée…

1941 — Elle Perdit Tout, Même Son Enfant… 40 Ans Plus Tard, Il Entra Dans Sa Boutique Sans Le Savoir

As-tu déjà pensé à ce que cela ferait de perdre ton nom, ta maison et surtout ton enfant en une…

End of content

No more pages to load