Von der Leyen contre Macron : Le “mot” qui fait exploser les tensions entre Paris et Bruxelles

L’air était électrique à Bruxelles et à Paris depuis plusieurs jours. Une tension palpable, latente, qui ne demandait qu’une étincelle pour exploser. Cette étincelle a pris la forme d’un simple mot. Le 17 octobre 2025, Emmanuel Macron reçoit au palais de l’Élysée Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, pour un entretien qui s’annonçait chargé de symboles. Sur le papier, l’agenda était protocolaire : soutien à l’Ukraine, souveraineté industrielle de l’Europe, transitions numérique et écologique. Autant de sujets où la France entend jouer un rôle stratégique.

Mais derrière les poignées de main et les sourires de façade, un conflit couvait. Et c’est un mot, un concept, qui a tout déclenché : “mur de drone”.

Quelques jours plus tôt, le 6 octobre, une information avait fuité, révélant que le président français avait vertement critiqué cette proposition d’Ursula von der Leyen, visant à protéger l’Europe par un “dispositif de type mur de drone”. Une idée jugée simpliste par Macron, qui avait estimé que “tout est beaucoup plus compliqué et sophistiqué”. Cette image d’une protection miraculeuse, presque magique, a provoqué un profond malaise à Paris.

Ainsi, lorsque les deux dirigeants se retrouvent face à face à l’Élysée, ce qui devait être une réunion de routine se transforme en une scène de jeu d’influence à haute tension. Von der Leyen, visiblement “poussée à hausser le ton”, monte en intensité. Macron écoute, mais critique en sous-texte. Le message de la présidente de la Commission est clair : l’Europe ne peut plus attendre, et la France, qui se veut au relais, doit décider si elle va enfin suivre le mouvement.

Ce “mot déclencheur” a transformé une rencontre diplomatique en un affrontement d’idéologies, une bataille rangée entre la souveraineté nationale et le leadership européen. Ce n’est plus une simple discussion technique, c’est un ultimatum silencieux.

Pour comprendre la violence de cette confrontation, il faut analyser le contexte dans lequel elle survient. D’un côté, une Ursula von der Leyen sous pression. Les 6 et 7 octobre, deux motions de censure ont été déposées contre elle au Parlement européen. Poussée dans ses retranchements, elle impose désormais un rythme de plus en plus ferme à l’Europe, déterminée à faire avancer son agenda de “réarmement” du continent, proposé dès mars 2025.

Lors du sommet européen du 1er octobre, les États-membres ont été sommés de se positionner sur des projets concrets et coûteux : ce fameux “mur de drone” aux frontières, la sécurisation du flanc Est et un système antimissile commun. Pour von der Leyen, l’heure n’est plus aux atermoiements. Elle exige des actes.

De l’autre côté, un Emmanuel Macron plus affaibli et “isolé” que jamais. La France est en pleine “crise politique interne”, qualifiée par certains de la plus sévère de la Ve République. Le 10 octobre, soit quelques jours avant la rencontre, le gouvernement de Sébastien Lecornu vient à peine d’être formé, marquant une nouvelle phase d’instabilité alors même que Bruxelles attend des engagements clairs. Le président français, sans majorité solide, vacille politiquement.

C’est dans ce tableau que la phrase de Von der Leyen, et l’insistance sur ce “mur de drone”, résonne comme un coup de tonnerre. C’est une façon de dire à Paris : “Ma patience a des limites.” L’Europe va de l’avant, et vous devez suivre.

La critique de Macron sur le “mur de drone” n’est donc pas seulement une divergence technique. Elle touche au cœur du problème français : une posture de puissance qui se heurte à une capacité réelle défaillante. La France veut-elle être leader, mais sans en payer le prix ? Veut-elle garder les apparences sans assumer les coûts ?

La pression est immense. Le 27 octobre, un article révèle que la France envisage un budget de défense de 57,1 milliards d’euros pour 2026, signe que le message commence à être entendu. L’effort doit augmenter. De même, Macron a récemment appelé à augmenter la pression contre la “flotte fantôme” russe, suggérant que la France pourrait freiner ces navires dans ses eaux. L’ambition est affichée.

Mais le mot de Von der Leyen agit comme un chronomètre silencieux. Entre l’ambition affichée et le calendrier imposé, la marge de manœuvre est faible. Le terrain français reste miné : le budget sera-t-il tenu ? La volonté politique sera-t-elle concrète ?

Le danger pour la France est double : être critiquée pour son inertie si elle ne fait rien, ou pour son opportunisme si elle agit sous la contrainte. Dans les deux cas, son image de leader est écornée. En haussant le ton, Von der Leyen a consciemment exposé la France, la plaçant dans un rôle imposé où elle ne peut plus rester en retrait.

Ce “mot” a donc tout changé. Il a transformé un discours diplomatique feutré en une véritable “bataille d’influence”. Les observateurs, les médias et les diplomates scrutent désormais la moindre réaction de Paris. La France va-t-elle livrer les drones, les systèmes antimissiles, les efforts budgétaires promis ?

L’analyse est claire : ce n’est pas une querelle verbale isolée. Cette dynamique place la France de Macron au cœur d’une équation européenne complexe où “agir n’est plus un choix mais une obligation”. La question n’est plus de savoir si la France tiendra ses promesses, mais si elle le peut encore. Si Paris reste spectatrice, alors le coup de communication de Von der Leyen aura été un signal dévastateur, non seulement pour la France, mais pour toute l’Europe.

News

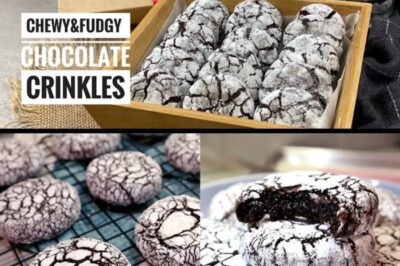

Più Buoni dei Brownies: I “Chocolate Crinkles” che Si Sciolgono in Bocca (La Ricetta Perfetta per le Feste)

Più Buoni dei Brownies: I “Chocolate Crinkles” che Si Sciolgono in Bocca (La Ricetta Perfetta per le Feste) LA RICETTA…

Qui sont les soeurs Kessler, les jumelles qui se sont donné la mort ensemble ?

Qui sont les soeurs Kessler, les jumelles qui se sont donné la mort ensemble ? Elles ont traversé l’Europe en…

De nouveaux éléments dans l’Affaire Émile ?

De nouveaux éléments dans l’Affaire Émile ? La disparition du jeune garçon de deux ans et demi le 8 juillet…

Pascal Praud, les secrets du journaliste le plus influent de France : ses coups de fil aux politiques, ses obsessions

Pascal Praud, les secrets du journaliste le plus influent de France : ses coups de fil aux politiques, ses obsessions…

“T’as envie de rire toi ?!” : Patrick Sébastien se fâche contre Apolline de Malherbe, elle baisse d’un ton

“T’as envie de rire toi ?!” : Patrick Sébastien se fâche contre Apolline de Malherbe, elle baisse d’un ton Lundi…

Star Academy : Léane fond en larmes après un nouveau coup de massue, elle craque

Star Academy : Léane fond en larmes après un nouveau coup de massue, elle craque À l’approche du prochain prime…

End of content

No more pages to load