La Grande Fracture : Comment sept pays de l’UE financent secrètement la Russie, révélant l’impuissance de Bruxelles et la colère de Washington

Sur la grande scène mondiale, l’Union européenne s’est présentée d’un bloc, faisant des promesses grandioses. “Nous coupons l’énergie russe”, a-t-on déclaré. “Nous sommes unis.” Mais derrière le rideau de cette performance politique, un registre secret était en train d’être écrit. Et les chiffres qu’il contient racontent une histoire radicalement différente, une histoire de duplicité, de pragmatisme national et d’une unité qui se brise sous le poids de la réalité économique.

Alors que l’UE dans son ensemble a, en apparence, réduit sa dépendance, la vérité est que sept de ses États membres ont, secrètement ou non, pris la direction opposée. Les augmentations sont stupéfiantes. Nous parlons de la France, avec un bond de près de 40 % de ses importations d’énergie russe cette année. Des Pays-Bas, avec une augmentation massive de 72 %. Les importations du Portugal ont plus que doublé. La Roumanie, la Croatie, la Belgique et la Hongrie sont toutes sur la liste, avec des hausses significatives.

Il ne s’agit pas d’une faille mineure. Il s’agit de milliards d’euros qui transitent des nations de l’UE directement vers le Kremlin, en dépit de leur propre engagement collectif. C’est la première fissure indéniable dans les fondations. C’est la preuve tangible que le front uni que l’on nous a montré commence à se briser. Et cela nous force à poser une question critique : si la promesse était si claire, pourquoi tant de pays la trahissent-ils ?

La réponse, s’avère-t-il, est moins une question de politique que de force simple et indéniable : l’argent.

La vérité froide et brutale est que le GNL (gaz naturel liquéfié) russe est souvent nettement moins cher que les alternatives. Alors que les États-Unis se sont présentés comme un nouveau fournisseur, leur GNL s’accompagne d’un prix plus élevé, reflétant les coûts de transport et la demande du marché. Pour un pays comme le Portugal ou la Croatie, confronté à une pression économique intérieure, cette différence de prix n’est pas seulement un chiffre sur un tableur. C’est la différence entre des factures d’énergie abordables pour leurs citoyens et une inflation galopante. C’est la différence entre la survie de leurs usines et leur fermeture.

C’est le calcul brutal du pragmatisme énergétique. D’un côté de la balance, vous avez un principe géopolitique. De l’autre, la stabilité économique immédiate de votre nation. Pour ces sept pays, le choix est devenu douloureusement clair : le moins cher l’emporte à chaque fois. Cela n’en fait pas des traîtres à une cause ; cela en fait les prisonniers d’un système où la survie et la stabilité économique l’emporteront presque toujours sur la solidarité politique.

Mais s’il y a un engagement à couper les ponts avec la Russie, comment cela est-il seulement possible ? Ces pays enfreignent-ils la loi ? La réponse surprenante est non.

Ils suivent un plan, un plan légal. Le secret réside dans les petits caractères des propres sanctions de l’UE. Les sanctions ont été conçues pour frapper durement les revenus pétroliers de la Russie. Elles ont officiellement interdit le pétrole brut russe transporté par voie maritime. Mais elles ont intentionnellement laissé une faille gigantesque grande ouverte : le gaz naturel liquéfié, ou GNL. Il n’y a jamais eu d’interdiction totale.

Pourquoi ? Parce qu’à l’époque, certains pays de l’UE étaient encore totalement dépendants du gazoduc russe et une coupure totale aurait effondré leurs économies. C’était un compromis nécessaire pour l’unité. Mais ce même compromis est aujourd’hui devenu la voie de secours. Ces sept nations ne font pas de contrebande ; elles franchissent simplement une porte que Bruxelles a elle-même laissée déverrouillée.

Il y a une autre couche, cependant, qui rend les chiffres encore plus complexes. C’est ce qu’on appelle la “blanchisserie d’énergie”. Prenez un pays comme les Pays-Bas. Il importe une quantité massive de GNL russe. Mais est-ce que tout reste là-bas ? Pas nécessairement. Les pays dotés de grands ports et de terminaux GNL, comme les Pays-Bas et la France, agissent comme des “hubs énergétiques” européens. Ils importent le gaz, puis se retournent et le réexportent. Une partie va à d’autres pays d’Europe, une autre est expédiée vers les marchés asiatiques.

Ainsi, lorsque vous voyez les chiffres d’importation de la France grimper en flèche, cela ne signifie pas toujours que la France brûle tout ce gaz russe. Cela signifie que les entreprises françaises l’achètent et le revendent potentiellement pour un profit ailleurs. Cela crée un jeu de bonneteau opaque qui rend incroyablement difficile de suivre la destination finale, brouillant les lignes entre qui est vraiment dépendant et qui est juste un intermédiaire qui encaisse.

Avec le motif économique et la faille juridique clairs, nous arrivons à l’explosion politique. Et tout commence par un pays qui a décidé de défier ouvertement l’ensemble du consensus de l’UE : la Hongrie.

Alors que d’autres sont peut-être discrets, la Hongrie a été un rebelle vocal. Elle n’a pas seulement acheté plus de gaz en silence ; elle s’est levée et a dit “non” à l’idée même de couper les ponts avec la Russie. Le gouvernement hongrois a fait valoir qu’un embargo énergétique complet serait une “bombe atomique” larguée sur sa propre économie. Et il a utilisé son pouvoir politique – le pouvoir de veto sur les décisions de l’UE nécessitant l’unanimité – pour protéger ses intérêts. Ce faisant, la Hongrie est devenue le premier domino à tomber. Elle a prouvé qu’une seule nation, en refusant de jouer le jeu, pouvait paralyser la volonté collective de 27 pays et briser l’illusion d’un front uni.

Mais qu’en est-il des autres pays ? Pourquoi des gouvernements en France ou aux Pays-Bas risqueraient-ils leur réputation ? La réponse réside dans des “menottes invisibles” : l’intense pression intérieure à laquelle ils font face. Il ne s’agit pas de géopolitique ; il s’agit du prix du chauffage d’une maison et de l’alimentation d’une usine. Imaginez être un dirigeant choisissant entre une déclaration furieuse de Bruxelles et des électeurs en colère et frigorifiés dans vos rues. Vous choisirez Bruxelles à chaque fois. Les industries menacent de délocaliser leurs opérations là où l’énergie est moins chère, coûtant des emplois. Le public exige des factures abordables.

Ce drame ne se limite pas à l’Europe. Il crée une fissure sérieuse dans l’une des alliances les plus importantes du monde. De l’autre côté de l’Atlantique, Washington observe et fulmine. Les États-Unis ont fait un énorme pari stratégique, augmentant rapidement leur propre production de GNL pour devenir le “sauveur” de l’Europe, en remplaçant le gaz russe.

Mais ce pari est maintenant confronté à une dure réalité : le GNL américain est plus cher. Ainsi, lorsque les pays européens choisissent le gaz russe moins cher, ils ne rompent pas seulement les rangs avec Bruxelles ; ils sapent toute la stratégie de Washington et sous-cotent financièrement un allié clé. Il ne s’agit pas seulement d’argent, il s’agit de confiance.

Alors que l’Europe se débat avec ce dilemme, l’Asie fait le calcul le plus simple de tous. Des pays comme la Chine et l’Inde foncent, achetant des quantités massives de pétrole et de gaz russes à prix réduit. Ils ne prennent pas parti dans la guerre ; ils saisissent une opportunité commerciale.

Mais le véritable coup de maître est le jeu à long terme. La Chine n’achète pas seulement du gaz ; elle négocie pour payer dans sa propre monnaie, le Yuan, et non en dollar américain. L’Inde explore des accords similaires. Il s’agit d’une attaque silencieuse mais dévastatrice contre le fondement de la puissance financière occidentale. Pendant des décennies, le statut du dollar américain en tant que monnaie de réserve mondiale a été son arme ultime. Maintenant, cette arme est contestée.

Avec toute cette rébellion interne et ces changements mondiaux, qu’en est-il du cœur du projet européen, Bruxelles ? La vérité est que cela révèle la faiblesse fondamentale de l’UE. La Commission européenne à Bruxelles peut proposer des lois et prononcer des discours, mais elle a très peu de pouvoir pour forcer les nations souveraines à obéir sur quelque chose d’aussi vital que l’énergie.

Cette crise a exposé la bureaucratie de Bruxelles comme un “tigre de papier” : bruyant et imposant en surface, mais finalement impuissant face aux dures réalités de l’intérêt national. L’Union ne fonctionne que lorsque tout le monde est d’accord. Et en ce moment, sur les questions les plus critiques, ils ne le sont tout simplement pas. L’appareil complexe de l’UE, basé sur le consensus, est trop lent et trop faible pour le monde impitoyable et rapide de la guerre économique dans lequel il se trouve désormais.

Ce que nous voyons n’est pas une panne temporaire. C’est le plan d’un nouveau monde. L’ère d’une seule superpuissance donnant le la est révolue. Nous sommes maintenant entrés dans un monde multipolaire fracturé où chaque nation est un agent libre. La loyauté est temporaire ; l’effet de levier est tout. Les États-Unis ne peuvent pas commander l’Europe, l’UE ne peut pas commander ses membres, et les puissances montantes agiront dans leur propre intérêt. La règle tacite est désormais le pur pragmatisme. L’unité que nous tenions pour acquise était une illusion. Ce n’est pas une panne temporaire. C’est la nouvelle norme. Le jeu ne fait que commencer.

News

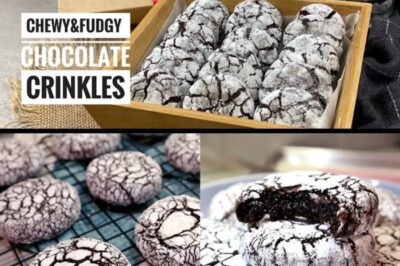

Più Buoni dei Brownies: I “Chocolate Crinkles” che Si Sciolgono in Bocca (La Ricetta Perfetta per le Feste)

Più Buoni dei Brownies: I “Chocolate Crinkles” che Si Sciolgono in Bocca (La Ricetta Perfetta per le Feste) LA RICETTA…

Qui sont les soeurs Kessler, les jumelles qui se sont donné la mort ensemble ?

Qui sont les soeurs Kessler, les jumelles qui se sont donné la mort ensemble ? Elles ont traversé l’Europe en…

De nouveaux éléments dans l’Affaire Émile ?

De nouveaux éléments dans l’Affaire Émile ? La disparition du jeune garçon de deux ans et demi le 8 juillet…

Pascal Praud, les secrets du journaliste le plus influent de France : ses coups de fil aux politiques, ses obsessions

Pascal Praud, les secrets du journaliste le plus influent de France : ses coups de fil aux politiques, ses obsessions…

“T’as envie de rire toi ?!” : Patrick Sébastien se fâche contre Apolline de Malherbe, elle baisse d’un ton

“T’as envie de rire toi ?!” : Patrick Sébastien se fâche contre Apolline de Malherbe, elle baisse d’un ton Lundi…

Star Academy : Léane fond en larmes après un nouveau coup de massue, elle craque

Star Academy : Léane fond en larmes après un nouveau coup de massue, elle craque À l’approche du prochain prime…

End of content

No more pages to load