Le Miroir Brisé de la République : Entre Peur du Chaos et Espoir d’un Sursaut

Le ton est donné. L’article initial sur la « Révolte des Généraux » n’est pas un simple fait divers, mais un tremblement de terre idéologique qui ébranle les piliers de notre identité nationale. Les cinq commentaires précédents, chargés d’indignation et de ferveur, ne font que refléter une vérité brûlante : la crise n’est plus institutionnelle, elle est morale. Elle oppose deux visions irréconciliables de la France : celle, légaliste mais perçue comme défaillante, de l’Élysée, et celle, souverainiste et radicale, de la désobéissance militaire et de la rue. Ces commentaires, extrêmes dans leur formulation, nous obligent à décortiquer ce paradoxe français : comment l’appel à la sédition peut-il devenir, aux yeux d’une partie de la population, la dernière bouée de sauvetage de la République ?

I. L’Illégitimité Face à la Légalité : Le Débat Ultime

L’argument central qui anime la colère populaire et l’audace militaire est celui de l’« illégitimité ». Les commentaires, tels que « Si l’Armée refuse d’obéir pour cause ‘d’illégitimité’, c’est que la République est déjà morte », posent une question fondamentale. Qu’est-ce qui confère sa légitimité au pouvoir ? Est-ce le vote, processus légal et constitutionnel, ou est-ce l’efficacité, la moralité et la capacité à protéger le peuple ?

Dans la pensée française, l’autorité n’est pas absolue ; elle est conditionnelle. Quand la dette dépasse les bornes, quand la précarité s’installe au point que des parents doivent « sauter des repas », quand la fiscalité menace d’asphyxier la classe moyenne (l’évocation de la TVA à 22% est ici l’étincelle), l’État perd son mandat moral. Pour les citoyens en colère et les militaires dissidents, l’Élysée a trahi le Contrat Social. Dans ce cadre de pensée, la désobéissance des Généraux, loin d’être un crime, devient un « devoir sacré » car elle remet le bien-être de la Nation au-dessus de la simple observance des ordres émis par un pouvoir jugé déconnecté. La controverse ne réside plus dans l’acte de désobéir, mais dans la justification : l’Armée est-elle le dernier rempart face à un naufrage programmé par ses propres chefs ? C’est le miroir inversé du légalisme, où l’indignation se transforme en une quête de « restauration de l’ordre républicain » par des moyens radicaux.

II. Le Silence de l’Élysée et le Phénomène de l’Impuissance

L’un des plus puissants catalyseurs de la ferveur populaire est la perception d’un Président « muré dans le mutisme », isolé dans sa « tour d’ivoire ». Les commentaires pointent la « lâcheté face à l’effondrement social » et se demandent : « Est-il encore capable de diriger quand son armée le désavoue ? »

Ce silence présidentiel n’est pas interprété comme de la prudence, mais comme une perte de contrôle. Il crée un vide de pouvoir immédiatement rempli par les rumeurs, les fuites et, surtout, par l’indignation. L’image du chef profitant d’un « confort cinq étoiles sur la Côte d’Azur » tandis que la France « est à genoux » est la quintessence de la déconnexion. Elle justifie la rhétorique de la trahison.

La passivité du pouvoir exécutif face à la menace militaire et la détresse sociale alimente la demande d’une « prise de position claire » de la part de l’État-major. La population ne veut pas d’un compromis en coulisses pour « maintenir la façade démocratique » ; elle exige la rupture. L’indignation est ainsi canalisée en une demande d’autorité forte, même si celle-ci est non élue, car l’impuissance de l’autorité élue est devenue insupportable. Les rumeurs de « neutraliser le noyau politique » ne sont pas seulement des fantasmes marginaux, elles deviennent le souhait d’un public qui ne voit plus d’issue dans le processus démocratique actuel.

III. La Fragilité de la Ve République : Au-Delà du Coup d’État

La controverse et la curiosité générées par ces commentaires ne portent pas uniquement sur un Coup d’État classique, mais sur la nature même de l’État. L’article mentionne un objectif militaire : « la montée en puissance progressive en jouant la carte du ‘pourrissement’ ». Cette stratégie est infiniment plus corrosive qu’une attaque frontale, car elle détruit la confiance, la monnaie essentielle de toute démocratie.

L’appel à l’indignation est donc une réaction viscérale contre cette guerre d’usure. Il exige un dénouement immédiat. La crise économique, le déficit record, l’insécurité montante : tous ces facteurs sont des manifestations d’un État qui ne remplit plus ses fonctions régaliennes. L’idée que la République « ne tient plus que par les apparences » est le point de non-retour.

L’inquiétude des alliés européens (Italie, Espagne, Allemagne) met en lumière la dimension internationale de cette crise : la France n’est pas seulement au bord d’une implosion, elle menace l’équilibre géopolitique du continent. Les citoyens, eux, se sentent instrumentalisés. C’est pourquoi l’exigence d’une clarification militaire, pour « le peuple ou pour le pouvoir corrompu », est si puissante. Elle force l’Armée à sortir de son rôle neutre pour devenir un acteur politique, un arbitre de la souveraineté. La désobéissance militaire est le symptôme que le système s’est déjà effondré de l’intérieur, et la question n’est plus de savoir si un changement radical aura lieu, mais comment il sera orchestré : par un « pourrissement » silencieux ou par une rupture définitive et libératrice. C’est dans cette incertitude que réside à la fois la peur du chaos et l’espoir d’un sursaut national.

News

Deux Enfants Vendaient Des Couvertures… Sans Savoir Qu’Ils Venaient D’Être Abandonnés… (1947)

As-tu déjà pensé que certaines promesses d’adultes pouvaient marquer à jamais une vie d’enfant ? En février 1947, à Clermontferrand,…

300 morts sous un chapiteau : La Dernière Photo Du Cirque de Verre | L’histoire Interdite

Il existe une photographie, un cliché jaun bordé d’un liseret noir retrouvé par hasard dans une malle de cuir oubliée…

1912: Une Fillette Fit Une Promesse Sur Un Quai… Sans Savoir Qu’Il Lui Faudrait 34 Ans Pour La Tenir

Avez-vous déjà songé à ce que vous diriez si vous saviez que c’est la dernière fois que vous voyez quelqu’un…

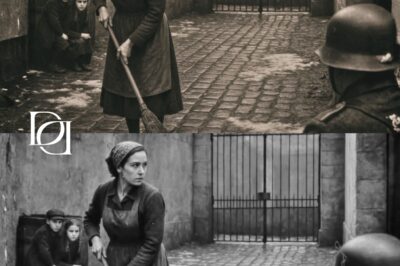

1943 — À Lyon, Une Simple Servante A Changé Le Destin De Deux Enfants… Sans Que Personne Ne Le Sache

Et si vous découvriez qu’une simple domestique pouvait changer le destin de centaines de vies sans que personne ne le…

La Photo Oubliée De 1932 Montre Une Servante Enceinte — Et L’Homme Qui L’A Rejetée…

Et si une simple photographie ancienne pouvait bouleverser toute une vie ? En 1932, dans une propriété de la vallée…

1941 — Elle Perdit Tout, Même Son Enfant… 40 Ans Plus Tard, Il Entra Dans Sa Boutique Sans Le Savoir

As-tu déjà pensé à ce que cela ferait de perdre ton nom, ta maison et surtout ton enfant en une…

End of content

No more pages to load